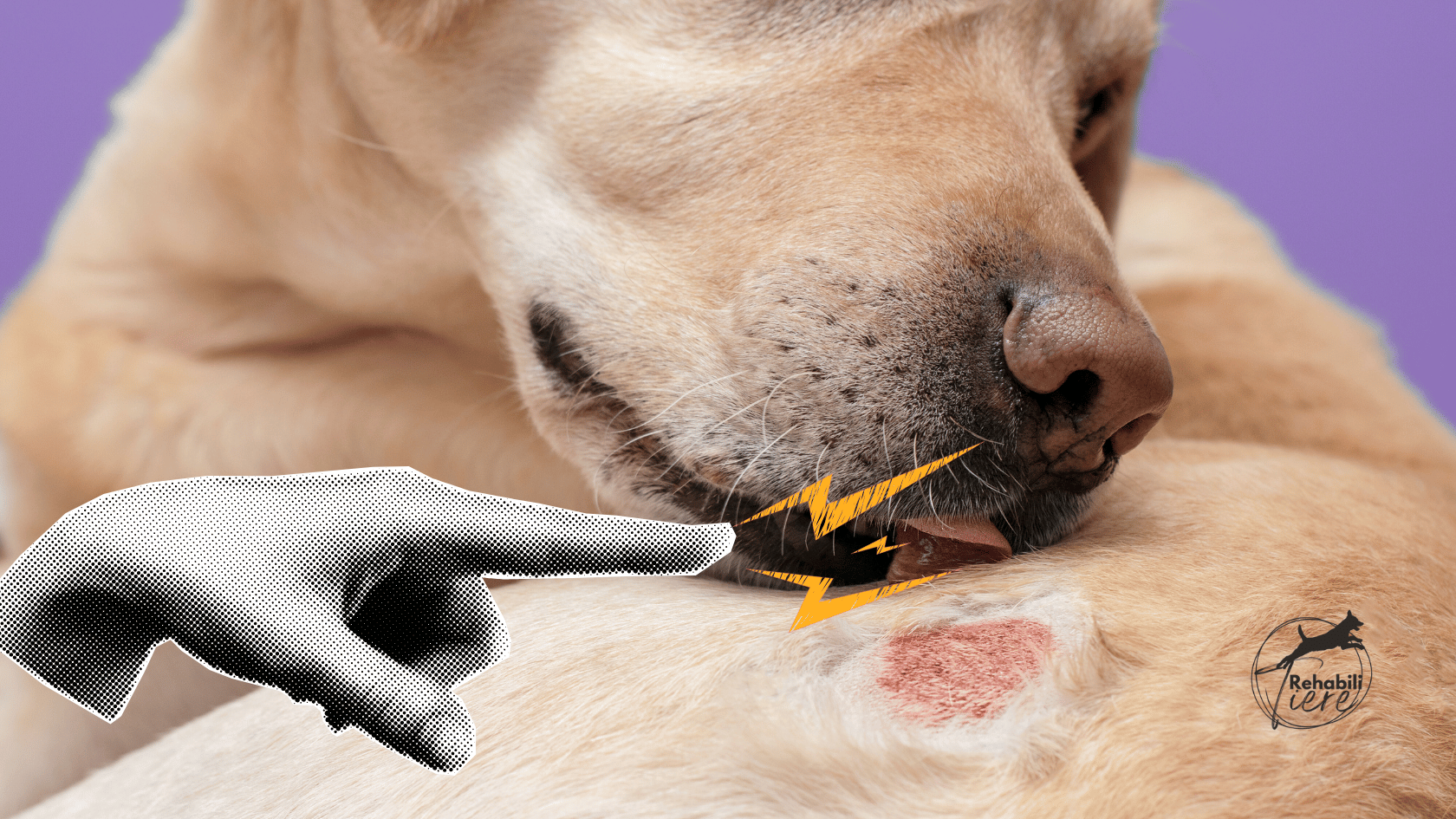

Wenn sich Hunde immer wieder an einer bestimmten Körperstelle – meist an den Vorderbeinen – intensiv lecken oder benagen, kann sich daraus eine hartnäckige Hautveränderung entwickeln: die sogenannte Acrale Leckdermatitis (ALD). Diese Erkrankung, auch als Leckgranulom bekannt, stellt eine klassische Schnittstelle zwischen medizinischen und verhaltensbiologischen Ursachen dar – und ist entsprechend komplex zu behandeln.

In diesem Artikel erfährst du, warum betroffene Hunde in ein selbstverstärkendes Verhaltensmuster geraten können, welche körperlichen und psychischen Ursachen zugrunde liegen und wie eine nachhaltige, tierschutzkonforme Behandlung aussehen kann.

Was ist eine Leckdermatitis

Die Acrale Leckdermatitis ist eine chronisch-entzündliche Hautveränderung, die durch anhaltendes, selbstinduziertes Lecken oder Benagen entsteht. Sie tritt häufig an gut erreichbaren Körperstellen auf – typischerweise

- an den Vordergliedmaßen (Karpalgelenke), aber auch an:

- Sprunggelenken

- Leiste und Flanken

- Rutenansatz

- Pfoten oder Vorderbrust

Im Anfangsstadium zeigt sich lediglich eine lokale Rötung oder Schwellung, die durch das ständige Lecken schnell in eine ulzerative, haarlose, nässende oder verkrustete Wunde übergeht. In der Folge kommt es häufig zu bakteriellen Sekundärinfektionen, Narbengewebe und chronischem Leiden.

Ein selbstverstärkendes Verhalten mit neurobiologischem Hintergrund

Was diese Erkrankung besonders hartnäckig macht, ist die neurobiologische Rückkopplung: Das Lecken wirkt auf viele Hunde kurzfristig beruhigend. Dabei werden Endorphine (körpereigene Opioide) freigesetzt, was zu einer Verstärkung des Verhaltens führt. Der Hund „lernt“: Lecken = Entspannung – selbst wenn es langfristig zu Schmerzen führt.

Diese Dynamik wird als selbstbelohnendes Verhalten mit Zwangscharakter beschrieben. Ein einmal ausgelöstes Leckverhalten kann sich somit verselbstständigen, auch wenn der ursprüngliche Auslöser längst nicht mehr besteht.

Aus diesem Grund kann es zwar Sinn ergeben, das Verhalten eine Weile zu beobachten, da es ja wirklich eine temporäre und harmlose Ursache haben kann. Diese sollte jedoch nach einigen tagen wieder verschwinden. Ist das nicht der Fall würde ich immer mit Ursachenforschung beginnen.

Wichtig dabei ist, dass ein zu intensives und offensichtliches Beobachten des Hundes, Versorgen der Stellen und Beachten des Verhaltens kann ebenfalls zu einer Verhaltensverstärkung führen.

Spätestens, wenn du das befürchtest, solltest du dich unbedingt von einer erfahrenen TrainerIn beraten und begleiten lassen.

Ursachen: Mehr als nur ein Hautproblem

Die ALD ist keine eigenständige Erkrankung, sondern immer Symptom eines tieferliegenden Problems. Die Ursache zu finden, erfordert daher eine sorgfältige Differenzialdiagnostik.

1. Körperliche Ursachen (Primärfaktoren)

- Dermatologische Erkrankungen

Allergien (atopisch oder futterbedingt), Pilzinfektionen, Milben, bakterielle Follikulitiden etc. - Orthopädische Schmerzen

Arthrose, Gelenkentzündungen, Luxationen oder Mikrotraumen können zu lokalem Lecken führen. - Neurologische Reize

Nervenirritationen oder Neuropathien können Fehlwahrnehmungen (z. B. Kribbeln, Schmerzen) verursachen. - Fremdkörper oder kleine Verletzungen

Auch kaum sichtbare Hautreizungen können Auslöser sein.

2. Psychogene Ursachen (Sekundärfaktoren)

- Langeweile und Reizarmut

Besonders bei unterforderten, intelligenten Hunden oder solchen mit wenig Struktur im Alltag. - Stress und Frustration

Veränderungen im Umfeld, Trennungsstress, ungelöste soziale Spannungen. - Zwangserkrankungen (canine compulsive disorder, CCD)

Verwandt mit stereotypen Verhaltensstörungen – häufig bei hoher genetischer Prädisposition und in reizarmen Haltungsbedingungen beobachtet.

3. Verstärkende Faktoren (Tertiäre Ebene)

- Endorphinausschüttung durch Lecken

- Fehlgeleitete Aufmerksamkeit durch den Menschen (z. B. Reaktion auf das Lecken)

- Sekundäre bakterielle Infektionen → mehr Juckreiz → mehr Lecken

Diagnostik: Nur wer gründlich sucht, findet die Ursache

Die Diagnose erfolgt in der Regel über Ausschlussverfahren, kombiniert mit einer verhaltensbiologischen Anamnese. Empfohlen wird:

- Hautuntersuchung (Abstriche, Biopsie, Pilztest, Allergietest)

- Orthopädische und neurologische Abklärung (z. B. Röntgen, Palpation)

- Beobachtung des Verhaltens im Alltag

- Stress- und Bedürfnisanalyse

Meiner Erfahrung nach sollten je nach Begleitsymptomen in manchen Fällen auch an organische Ursachen, wie eine Schilddrüsenunterfunktion gedacht werden.

Therapie: Multimodal & individuell

Ein rein symptomorientierter Ansatz (z. B. Leckschutz durch Halskragen) führt selten zum Erfolg, wenn die zugrundeliegenden Ursachen nicht erkannt und behandelt werden.

Medizinische Maßnahmen

- Behandlung der Grunderkrankung (z. B. Schmerzmanagement, Antiparasitika, Allergiebehandlung)

- Wundmanagement: topische Antibiotika, ggf. systemische Therapie

- Einsatz von Leckschutz (z. B. Bodys, Softkegel) – möglichst stressfrei und ohne zusätzliche Frustration

Verhaltenstherapie

- Strukturierter Tagesablauf

- Individuell abgestimmte Beschäftigung (kognitiv & körperlich)

- Entspannungstraining

- Aufbau von Alternativverhalten

- Training zur Unterbrechung und Umlenkung von Leckanfällen

Relevanz für Tierschutzhunde

Viele Hunde aus dem Tierschutz zeigen Leckverhalten bereits früh nach der Adoption. Hier wirken oft mehrere Belastungsfaktoren gleichzeitig:

- Umweltwechsel, mangelnde Orientierung

- Ungeklärte medizinische Vorgeschichte

- Stress durch Reizüberflutung in der neuen Umgebung

- Frühere Lernerfahrungen im Zwinger (z. B. Lecken als Selbstberuhigung)

- Kontaktreizung > plötzliche Konfrontation mit bislang dem Körper völlig fremden Umweltreizen und Allergenen

Gerade bei diesen Hunden ist eine sensible, gewaltfreie und individuelle Begleitung besonders wichtig.

Fazit: Was hilft wirklich?

Die Acrale Leckdermatitis ist ein gutes Beispiel dafür, wie Körper und Psyche beim Hund zusammenwirken. Eine nachhaltige Verbesserung gelingt nur, wenn du ganzheitlich denkst: medizinisch, verhaltensorientiert, individuell.

Wenn du das Gefühl hast, dein Hund leckt häufiger oder du kannst sogar bereits Fell- und Hautveränderungen erkennen, schau genau hin – und hol dir frühzeitig kompetente Unterstützung. Je früher das Verhalten erkannt und gezielt begleitet wird, desto besser sind die Prognosen.